Histoire de Juziers

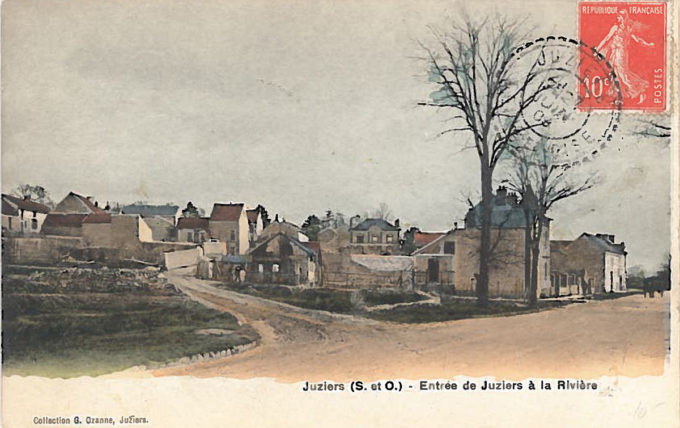

Situé entre Meulan et Mantes sur la rive droite de la Seine, dans le département des Yvelines, Juziers, exposé au midi, s’étage au flanc d’une colline qui recèle quelques traces d’outils préhistoriques.

De Gesedis à …Juziers

Difficile de préciser comment s’appelle le village dans les premiers siècles mais dès l’époque gallo-romaine, apparaissent différentes formes du nom : Gesedis, Gizei, Jusiacum, Josiacensis, Gisecium, Gizez, Gysiers, et enfin Jusiers au XIIIe siècle. Dans son Dictionnaire des noms de lieux en France, Albert Dauzat donne Gesiasensis vers 1036, qui signifie terre appartenant à un homme portant le nom germanique de Giso avec le suffixe latiniacum, mais le village a une origine bien antérieure.

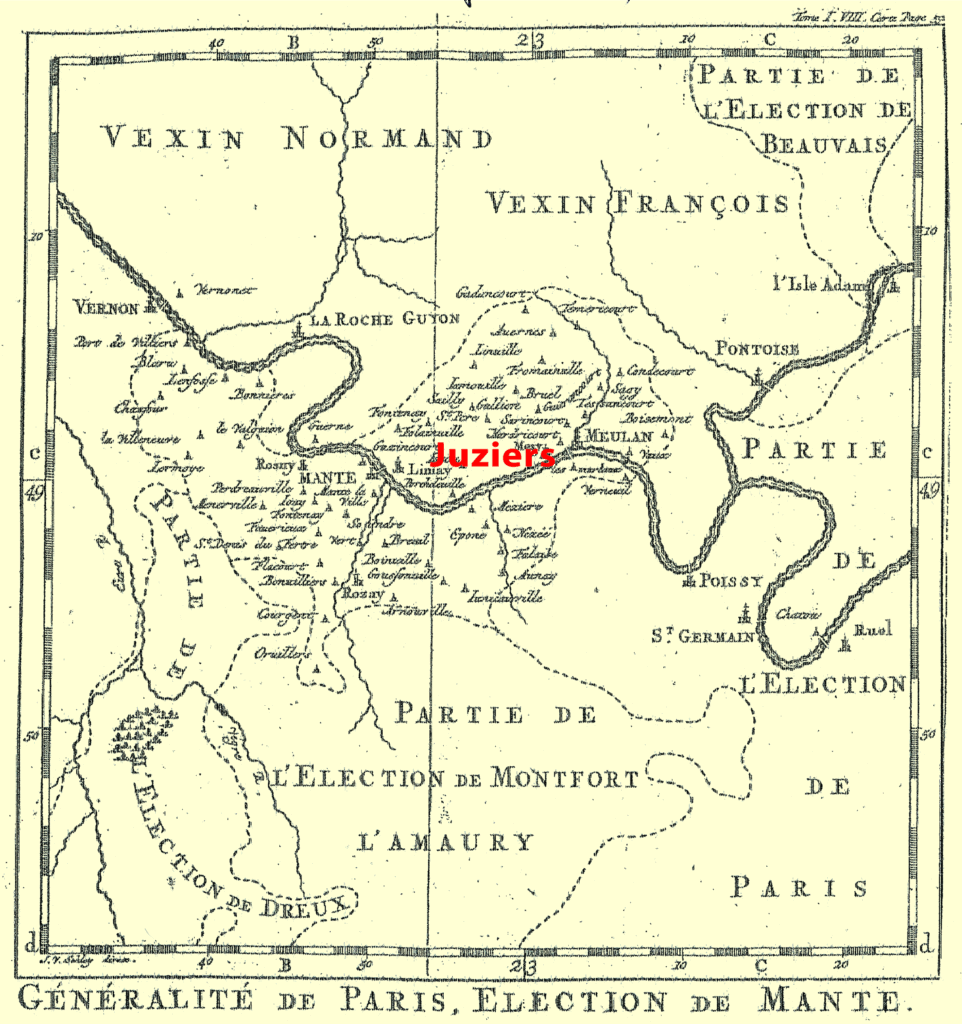

Carte des Vexins au Xe siècle

La comtesse Letgarde

Le Xe siècle marque un vrai tournant dans l’histoire de Juziers.

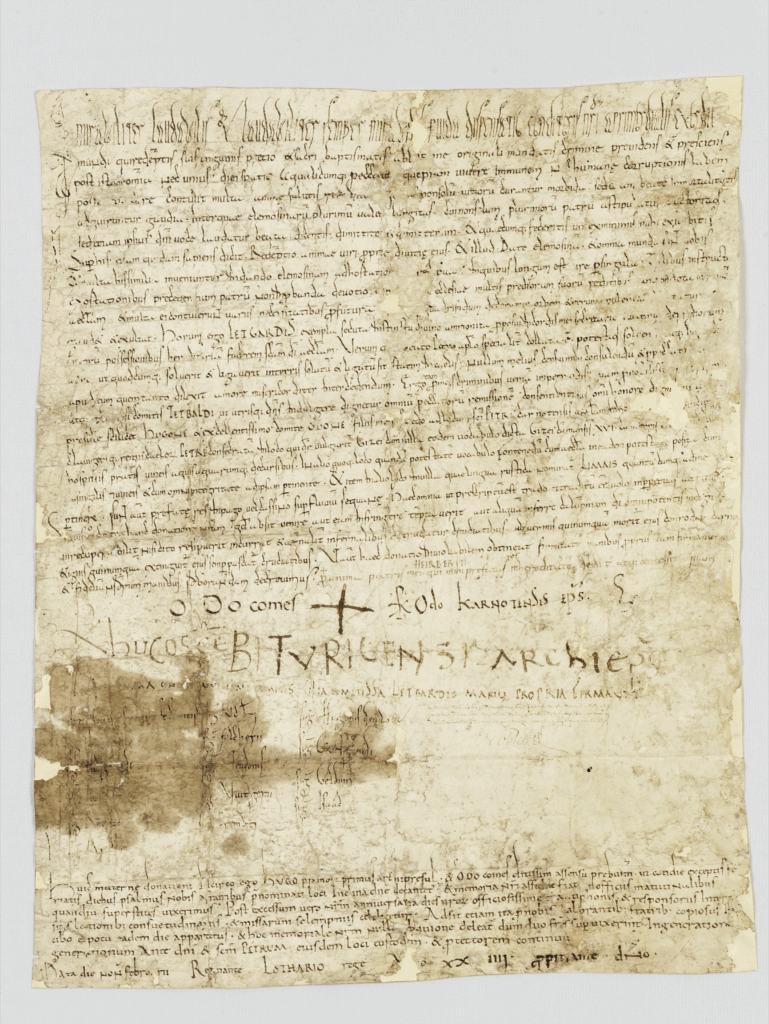

Charte de Letgarde (Archives départementales d’Eure-et-Loir)

La comtesse Letgarde va jouer un rôle capital sur la destinée du village. Par son père Herbert II, comte de Vermandois, elle descend en ligne directe de Charlemagne et par sa mère, elle est cousine d’Hugues Capet. Letgarde épouse en 935 le duc de Normandie Guillaume Longue Épée. Son père, en avance d’héritage, lui donne Juziers, Issou, Limay et Fontenay au nord de la Seine et Mantes-la-Ville, Auffreville et Arnouville au sud.

Veuve à vingt-sept ans, Letgarde épouse en secondes noces Thibaut le Tricheur, comte de Chartres, de Blois et de Tours.

L’âge venant, Letgarde songe à assurer dans l’au-delà son bonheur et celui des siens. Or il est un moyen de s’attirer les faveurs du Juge suprême, c’est de léguer des biens à l’Église. Le 5 février 978 elle donne par charte Juziers, Fontenay et Limay à la grande abbaye Saint-Père-en-Vallée de Chartres, abandonnant ainsi ses droits féodaux aux abbés. Letgarde décède trois ans plus tard, le 14 novembre 981 et est inhumée dans cette abbaye.

Extrait de la transcription de la charte : …sise au lieudit vulgairement Gizey, avec la villa appelée du même nom, avec seize manses, tous les champs cultivés et non cultivés, les maisons d’hôtes, les prés, les vignes, les eaux et les cours d’eau…

Le blason

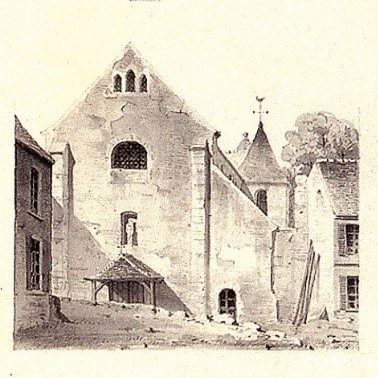

Dessin de l’architecte Garrez

Il reprend les armes de l’abbaye de Saint-Père-en-Vallée, l’écusson central figurant le blason de l’Ile-de-France.

Grâce à la donation de Letgarde et afin de faciliter l’administration de ce domaine éloigné de la maison mère, l’abbaye Saint-Père-en-Vallée de Chartres, devenue propriétaire de Juziers, vient y fonder un prieuré (emplacement de l’actuel château du Bourg). Il prospère rapidement avec les dons qui affluent. Au milieu du XIe siècle, la reconstruction de l’église commence à l’intérieur de l’enceinte du prieuré, en remplacement de l’église primitive. De style roman, subsiste la nef actuelle ; quant au chœur de style gothique, il sera construit au siècle suivant.

Façade de l’église avant la restauration de 1850

La renommée du prieuré lui attire des hôtes de marque. L’abbé Thévenot, dans son livre Histoire de l’église et de la paroisse de Juziers écrit, parlant de Louis IX : « Le couvent de Juziers eut plusieurs fois l’honneur de donner l’hospitalité au jeune roi, à Blanche de Castille sa mère et régente du royaume pendant la minorité de son fils… » Durant les guerres de religion, une partie du prieuré est détruite, vraisemblablement au moment de la bataille d’Ivry du14 mars 1590. Des restes d’argent fondu et des couches de cendres qui furent mis à jour lors de travaux exécutés au XIXe siècle, en témoignent. Le 12 mars 1752, par lettre patente, Louis XV met un terme à l’existence du prieuré de Juziers.

La Révolution française amène de profonds bouleversements dans la gestion de la commune. Désormais le château du Bourg, ancien prieuré, est propriété privée indépendante de l’église. Tombant dans le domaine public, elle est transformée durant cette période en usine de salpêtre. Le Concordat la rend au culte en 1801

Le Château du Bourg en 1900

Le Second Empire

Il faut attendre le Second Empire pour voir le nom de Juziers cité dans les gazettes de l’époque. En effet, deux ministres de Napoléon III habitent le village : M. Baroche, propriétaire du château de la Sergenterie et M. Delangle à qui appartient le château du Bourg. En 1850, l’église est classée monument historique par Prosper Mérimée. Des subventions importantes sont allouées : l’église, qui menaçait ruine, est entièrement restaurée.

Le Château de la Sergenterie

L’économie de Juziers est, comme la plupart des communes de la région, tournée vers la culture de la vigne. Celle-ci occupe une vaste superficie de 290 ha soit environ 1/3 de son territoire. Elle est l’élément majeur de l’activité agricole jusqu’à la fin du XIXe siècle, époque où apparaît le phylloxéra qui ruina le vignoble de la Vallée de la Seine. Malgré le remplacement des cépages par des plants américains, la concurrence des vins méridionaux amenés vers la capitale grâce au développement des voies ferrées met un terme à la culture viticole.

Les nombreuses sources, encore existante en nombre, alimentent de nombreux lavoirs.

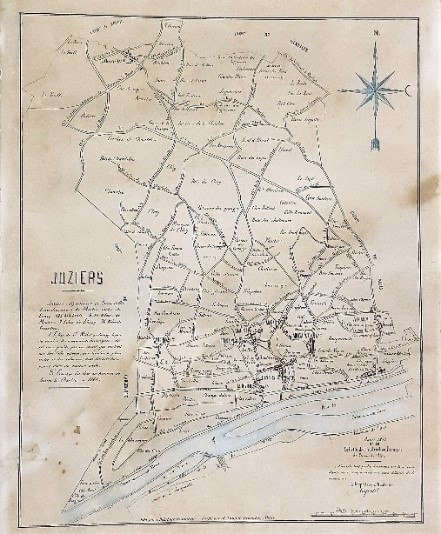

Plan Anquetil des vignes de 1871

L’époque moderne

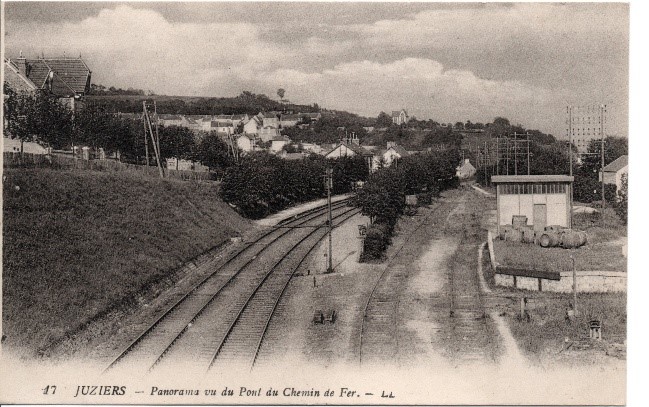

En 1837 une première ligne ferroviaire relie Paris Saint-Lazare à Saint-Germain en Laye, puis en 1843 Paris est relié à Rouen par la rive gauche de la Seine. Pour soulager cette ligne très chargée, la construction d’une voie sur la rive droite est envisagée. Le tracé définitif arrêté en 1886 nécessite 683 expropriations sur le territoire de Juziers dont treize maisons et vingt et un bâtiments, soit plus de dix hectares. La mise en exploitation a lieu le 1er juin 1892 après trois ans de travaux.

Panorama vu depuis le pont de chemin de fer

En 1881, le hameau de La Chartre est soustrait de la commune de Juziers pour être rattaché à celle de Brueil-en-Vexin. C’est dans ce hameau que Gaucher Mauvoisin, né à Meulan vers 1060, est mis en nourrice. Il vit en ermite dans le Limousin et sera canonisé en 1194 par le pape Célestin III. Au hameau de la Chartre existait une chapelle qui lui était dédiée et qui disparait à la Révolution. Il reste la fontaine, où, enfant, il allait puiser de l’eau qui avait la réputation de guérir de l’épilepsie. On peut toujours y voir une statue du saint.

Fontaine et statue de Saint-Gaucher

Durant la première moitié du XXe siècle, sur la rive gauche de la Seine, Juziers possède des terrains. Aménagé de plage, piscine, casino, dancing, hôtel et restaurant, ce lieu de loisirs attire les parisiens. Il est ainsi nommé Paris-Plage. En 1953, ces terrains sont rattachés à Aubergenville.

La plage du côté d’Élisabethville

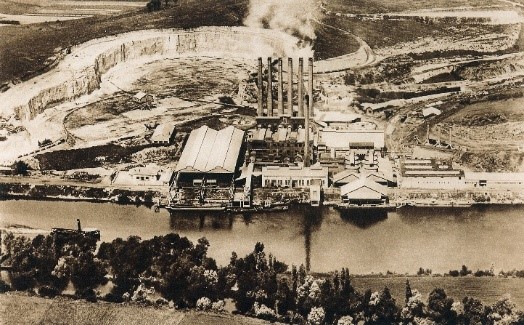

L’ère industrielle modifie l’activité de la population, traditionnellement tournée vers l’agriculture par la construction en pleine guerre en 1917 de la cimenterie Poliet et Chausson et qui comptait jusqu’à 592 salariés au milieu du XXe siècle. L’entreprise ASCO développe du matériel didactique et scolaire, diffusé mondialement. Ses créations innovantes anticipent bien des jeux et activités actuels. Elle se délocalise en l’an 2000 dans l’Ain.

La cimenterie en 1924

Comme de nombreuses localités, Juziers a une longue histoire qui lui est propre.

Vous pouvez la découvrir dans le livre « Juziers dans l’Histoire » préfacé par Marcel Lachiver et publié en 2008 aux éditions JDH.

Toutes les cartes postales sont extraites du livre « Il était une fois…Juziers » publié en 2023 aux éditions JDH.

Les maires de Juziers

Valentin Leboeuf : syndic – 1788 – 1789

Jacques Ozanne : 8 février au 12 mai 1790

Jean Ledoux : 1790 – 1791

Louis Charpentier : 1791 – 1792

François Levieil : 1792 – 1795

4 agents municipaux : AN IV – AN VIII (1800)

Jacques Leclerc : AN VIII – 1806

Nicolas Chappée : 1806 – 1810

H. Carie Saint-Clément : 1810 – 1815

Jean-Pierre Levieil : 1815 – 1816

H. Carie Saint-Clément : 1816 – 1821

Jean Nicolas Langot : 1821 – 1822

Nicolas Divivier : 1822 -1828

Joseph Audin : 1828 – 1848

François Auger : 1848 – 1861

Jules Delapalme : 1861 – 1870

Barthélémy Chappée : 1870 – 1871

Jean-Louis Langot : 1871 – 1881

Vincent Racine : 1881 – 1888

Eugène Levieil : 1888 – 1893

Joseph Charpentier : 1893 – 1896

Emile Gibert : 1896 – 1911

J. Busson-Billault : 1911 – 1923

Joseph Jérôme : 1923 – 1925

Jules Dennery : 1925 – 1930

Georges Ozanne : 1930 – 1944

Ch. Léguillette : 1944 – 1947

Paul Doucet : 1947 – 1971

Michel Ozanne : 1971 – 1995

Michel Remiot : 1995 – 2008

Philippe Ferrand : 2008 – 2020

Ketty Varin : 2020 –